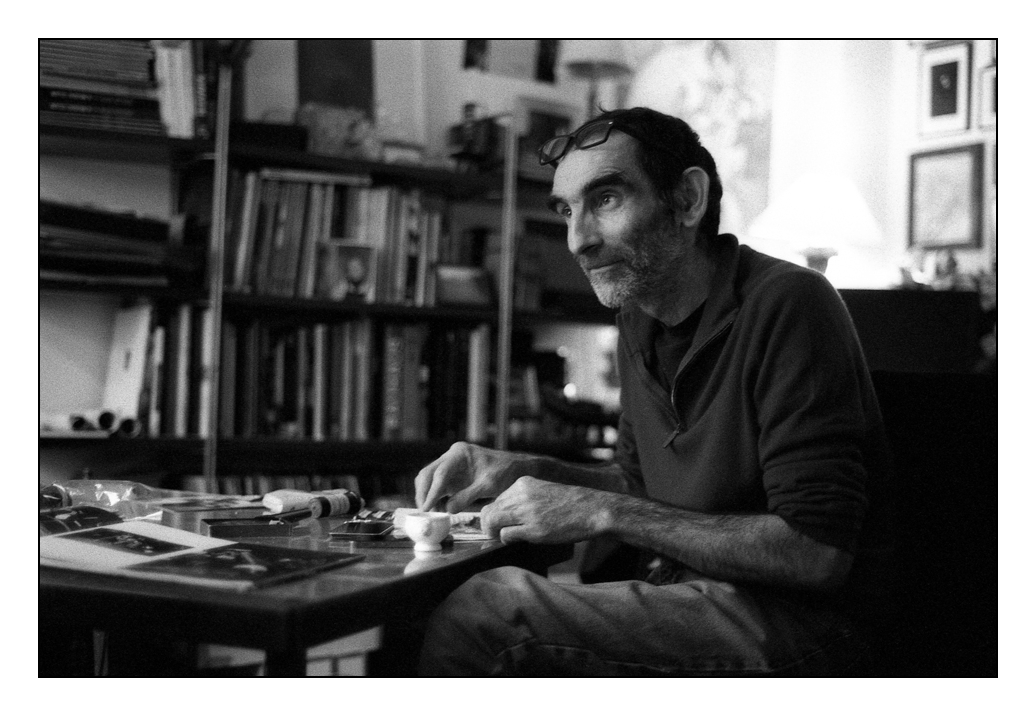

Photographe et journaliste pour la presse musicale anglaise et française, Richard Bellia a mitraillé les plus grands au cours des 30 dernières années. À l’occasion de la préparation de son prochain recueil de photos, on est allés à la rencontre de ce témoin rare de l’arrivée du rap en France. Avec à la clé quelques souvenirs d’une époque bénite et le récit de sa photo emblématique d’Old Dirty Bastard qui, depuis, a fait le tour du monde.

« Les rappeurs ne comprennent pas le concept de l’interview. » L’homme qui parle, par contre, connait bien le sujet. Plus de 30 ans passés à traîner sa dégaine effilée dans les concerts de rock ont fait de Richard Bellia une figure de la photographie musicale. Plutôt à l’aise dans le registre riffs saturés et guitare disto, Richard n’est pas moins intarissable d’anecdotes sur le hip-hop, accumulées à travers son expérience de journaliste pour les médias anglais Melody Maker, NME ou Groove en France.

En quelques clichés d’IAM, LL Cool J ou du Wu-Tang devenus emblématiques depuis, Richard Bellia a su capter l’essence d’une époque. Pas une mince affaire. À l’approche de la sortie de son nouveau recueil de photographies, nous sommes allés chez lui pour aborder ensemble les procès de NWA, le régime alimentaire de RZA et les premiers pas du rap en France.

SURL : Richard, tu peux nous parler de ta première rencontre avec le hip-hop ?

Richard Bellia : C’était au MIDEM de Cannes en 1984, ce qui correspond à l’arrivée de cet univers en France. J’ai vu là bas le groupe de b-boys, Break Machine. A l’époque j’ai rien compris. Outre le fait qu’il n’y ait pas de paroles mais des mecs qui tournaient sur la tête, tu avais l’impression que l’on nous vendait une chorégraphie sur une boîte à rythme. Sauf que c’était hyper catchy. Ensuite, à Londres quelques années après, je travaillais pour la presse musicale, j’ai photographié l’arrivée des gros plateaux d’artistes américain comme LL Cool J, Beastie Boys, Public Enemy, Run DMC. Là, tu savais que trente ans après, des mecs comme vous viendraient chez moi me demander : « Alors, comment c’était ? » Pour le cas de Public Enemy, ce qui m’a frappé c’est le côté déstructuré des chansons et la liberté qu’ils prenaient avec les codes.

C’est un plateau qui a tourné en France à la même époque, non ?

Exactement. Ce qui est drôle, c’est que les mecs qui allaient voir ces concerts c’était les branchés de l’époque, les mecs d’Actuel, de Nova. Pareil pour les critiques des premiers films de Spike Lee, c’était des blancs élitistes qui se disaient : « Cette musique est incroyable. » Je dis pas que ça concernait pas d’autres personnes, mais la faune de l’époque, c’était aussi ça alors qu’en Angleterre, quand les mecs jouaient à la Brixton Academy, c’était vraiment chaud. J’étais sur scène quand Chuck D déboule en disant : « Je vous préviens, je veux pas entendre une seule parole raciste dans cette salle. » En me retournant, je me suis rendu comte qu’il parlait aux noirs dans la salle. La plus grosse tarte scénique de ma vie, tous genres confondus, c’est Public Enemy avec Anthrax et le morceau « Bring The Noise ». Ils étaient tellement près de moi que je devais reculer pour faire la mise au point de mon 35mm. C’était infernal, une putain d’envoyade. J’ai jamais revu ça, j’ai fait le deuil de retrouver cette sensation

Les Zulus, c’était un peu les hipsters de l’époque ?

Oui, on parle de « tribus ». Mais tu sais, le méta-langage qui correspond aux époques et aux musiques évolue tout le temps. Qui parle encore de « lascars » aujourd’hui ? Qui dit encore « beur » ? Cette classification qu’on retrouvait dans le rap des années 90, c’était un vocabulaire de blancs.

Dans ton livre, tu parles d’une anecdote où tu pars couvrir l’enregistrement de Wu-Tang Forever. Comment tu t’es retrouvé là bas ?

À l’époque je bossais pour Groove, un magazine de rap français édité par une boîte d’édition qui plus tard allait lancer Trax. Le Wu-Tang enregistrait son deuxième disque et il y avait un voyage de presse avec plusieurs journalistes français payé par BMG, la major. C’était beaucoup de sous à l’époque, le rap, il y avait une vraie implication des maisons de disques, on était dans des hôtels hallucinants. Comme j’écrivais, parlais anglais et que je faisais des photos, je me retrouve embarqué dans l’histoire. Quand je pars de Paris, j’ai déjà un jetlag de fou puisque je revenais de Mongolie. Quand j’arrive à Los Angeles, j’ai 17 heures de décalage horaire dans la gueule. Tous mes interlocuteurs chez BMG étaient des allemands, il devait y avoir une volonté de cadrer le Wu. (rires) Ils les avaient envoyé à L.A. pour les éloigner de leur environnement à New-York. Les mecs étaient défoncés en permanence, ils étaient saoulés de parler de leur taf en pleine création, loin de chez eux.

Quand tu les rencontres, tu te rends compte de leurs différents caractères ?

Je me souviens de Ghostface qui me parlait comme si j’étais un autre rappeur. « You know, Wu-Tang is for real. » Je me rappelle aussi de RZA qui avait l’air d’ être le seul à savoir ce qui se passait, c’était le chef d’orchestre. Il y avait une pile de cartons à pizzas, son matos, et quand il avait besoin d’une voix il allait chercher les autres.

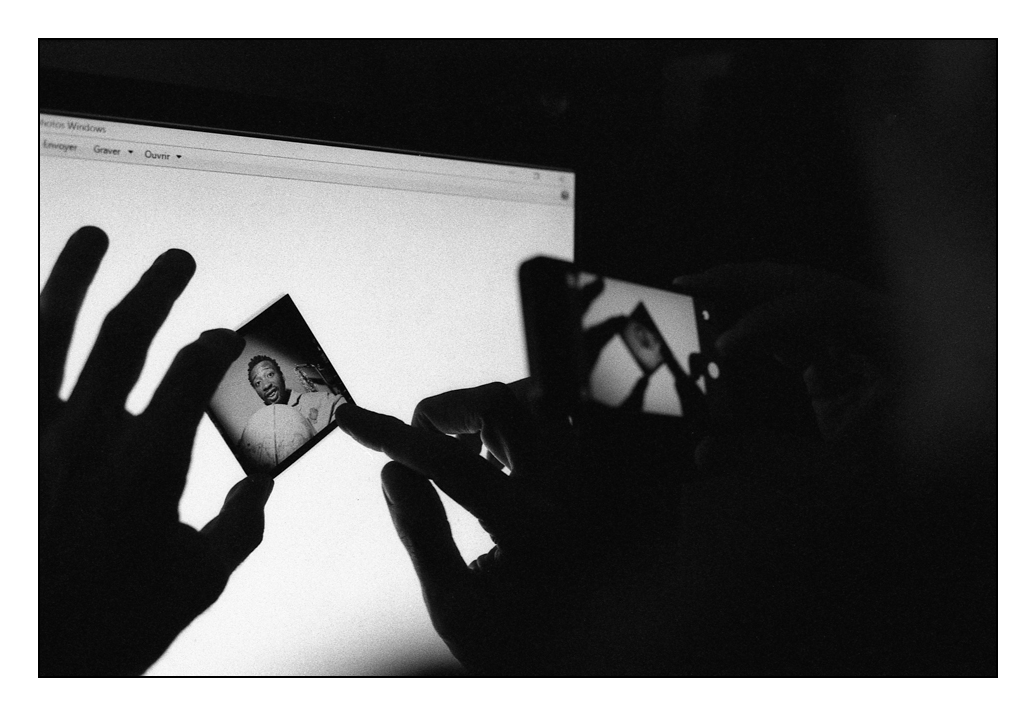

Et cette fameuse photo dans la chambre d’Old Dirty Bastard ?

Le coup de bol, c’est que je m’incruste dans leur l’hôtel pour rencontrer ODB. Il y avait plein de journalistes qui faisaient la queue pour le choper, mais comme je suis tout seul avec mon appareil, les mecs de BMG me font passer en douce. Et là, je rentre dans une chambre avec un merdier pas possible, une mappemonde, des cadeaux pour ses enfants, un vélo…

Ce cliché d’ODB t’a un peu échappé par la suite, non ?

Un jour un pote m’envoie une photo de David Guetta en train de porter un t-shirt avec ma photo. (rires) Une entreprise de merch’ avait sorti une série avec l’image, sans mon autorisation. La veuve d’ODB a les droits à l’image post-mortem de son mari et leur avait filé le copyright. Pour une histoire de droit américain, c’est comme si la photo n’existait pas. Je me suis retrouvé à New-York en face de l’avocat des Kardashian et de Pharrell. Il me propose soit d’aller jusqu’au procès soit de repartir avec un montant qui correspondait à mes frais d’avocat. Les mecs ont fait un max de bénéfices avec cette photo. Depuis, sur mon disque dur j’ai un dossier « procès & embrouilles ODB en cours ». (rires)

Tu as fait d’autres photos emblématiques dans le monde du rap.

J’ai une photo de Dr Dre et NWA qui a inspiré une scène du film Straight Outta Compton, la scène de la conférence de presse. C’est l’été 88, ils avaient des problèmes avec les médias et le climat était tendu. Chuck D venait de virer Professor Griff de Public Enemy sous la pression de la presse qui le taxait d’antisémite. C’était l’époque où, quand tu interviewais un rappeur, il sortait lui aussi son dictaphone pour vérifier ses propos au cas où. (rires)

La conférence de presse était très théâtrale, c’est un moment charnière dans leur carrière…

C’était très mis en scène, ça se passait dans un gros hôtel à Hyde Park à Londres. Je fais cette photo, qui plus tard se retrouve dans un documentaire autour du groupe. Tu sais, NWA a toujours eu pas mal de casseroles au cul. Pour leur second album Efil4zaggin, je me souviens qu’ils ont été interdits en Angleterre pour pornographie. J’ai même couvert ce procès là, qui se passait dans le tribunal local du bled où se situaient les entrepôts stockant les vinyles et cassettes. Faut imaginer l’ambiance au beau milieu de la campagne anglaise, avec des magistrats, des avocats de la maison de disque Island, des journalistes qui expliquaient ce qu’était le rap, des travailleurs sociaux dont une femme de L.A. qui expliquait que tout le monde là bas disait « bitch » ou « nigga ». Le meilleur moment c’est quand ils ont fait écouter le disque en entier aux magistrats, notamment cette chanson où une nana explique la meilleure façon de prodiguer une fellation.

Tu t’intéresses encore au rap aujourd’hui ?

J’ai un peu du mal avec le rap français, j’ai souvent l’impression que les mecs passent leur temps à se plaindre. Le dernier truc qui m’a plu c’est Fauve, dans l’énergie. C’est un peu Oxmo Puccino, mais en mieux. En rap américain, je trouve le son de Public Enemy super bien branlé, les collages, les voix, le duo façon buddy-movies. Je pense aussi à Gangstarr, le son de DJ Premier, A Tribe Called Quest dans la veine jazzy cool, et aussi dans la même époque le premier album de Arrested Development, même si c’est plus variété.

C’est le côté dur de Public Enemy qui t’a plu ?

C’est une question de marketing, un projet se vendra mieux si on l’identifie facilement. Tu sais, l’exemple le plus simple qu’on pourrait donner c’est Nirvana, tu peux aller n’importe où sur terre, tu va trouver un mec qui va te parler des détails que tu connais déjà. Que Kurt Cobain était gaucher, que sa veuve aime le pognon qu’il y’a eu Foo Fighters ensuite… C’est simple à condenser. Et Public Enemy, dans ce sens-là, c’est la même chose. Leur côté lascars théoriciens habillés en militaires, les propos un peu borderline, c’était plus facile à identifier que beaucoup d’autres groupes.

Propos recueillis par Thibaut Giuliani et Olivier Cheravola. Photos de Richard Bellia par David Doleac.