« Sad music is better music. » Le mariage entre rap et dépression n’a jamais semblé aussi soudé. Au point que des millions d’auditeurs à travers le monde ne parviennent plus à s’alarmer des spleens chroniques de leurs artistes favoris – et que dire de l’entourage et du management de ces artistes ? L’emo est à la mode, et personne n’y voit autre chose qu’une tendance mercantile. Pourtant, les séjours en hôpital psychiatrique de Kid Cudi n’étaient pas une blague. La tragédie qui a entouré la sortie du deuxième album de Yung Lean non plus. Non, il a fallu qu’un kid bourré de talent prennent six pilules de Xanax – en cas d’anxiété sévère, la prescription médicinale n’excède pas deux pilules d’1mg par jour – , le poste en live sur Instagram, et en meurt quelques heures plus tard pour que le monde de la musique réalise : tout n’est pas fiction. Qui est responsable ?

Aujourd’hui, Lil Peep est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : « Peep décédé. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier.

La nouvelle a fait l’effet d’un électrochoc. À tout juste 21 ans, si jeune et pourtant bourré de talent, Lil Peep est mort d’une overdose. La journée a été rude tant pour ses adorateurs que pour les médisants, un peu plus encore pour la presse rap qui ne pourra plus conter les aventures de l’artiste aux sombre émotions. Une pensée pour la famille, puis les proches, qu’ils soient inconnus du grand public ou des célébrités notoires. Qu’importe, il paraît que ceux qui croisaient sa route en revenaient changés.

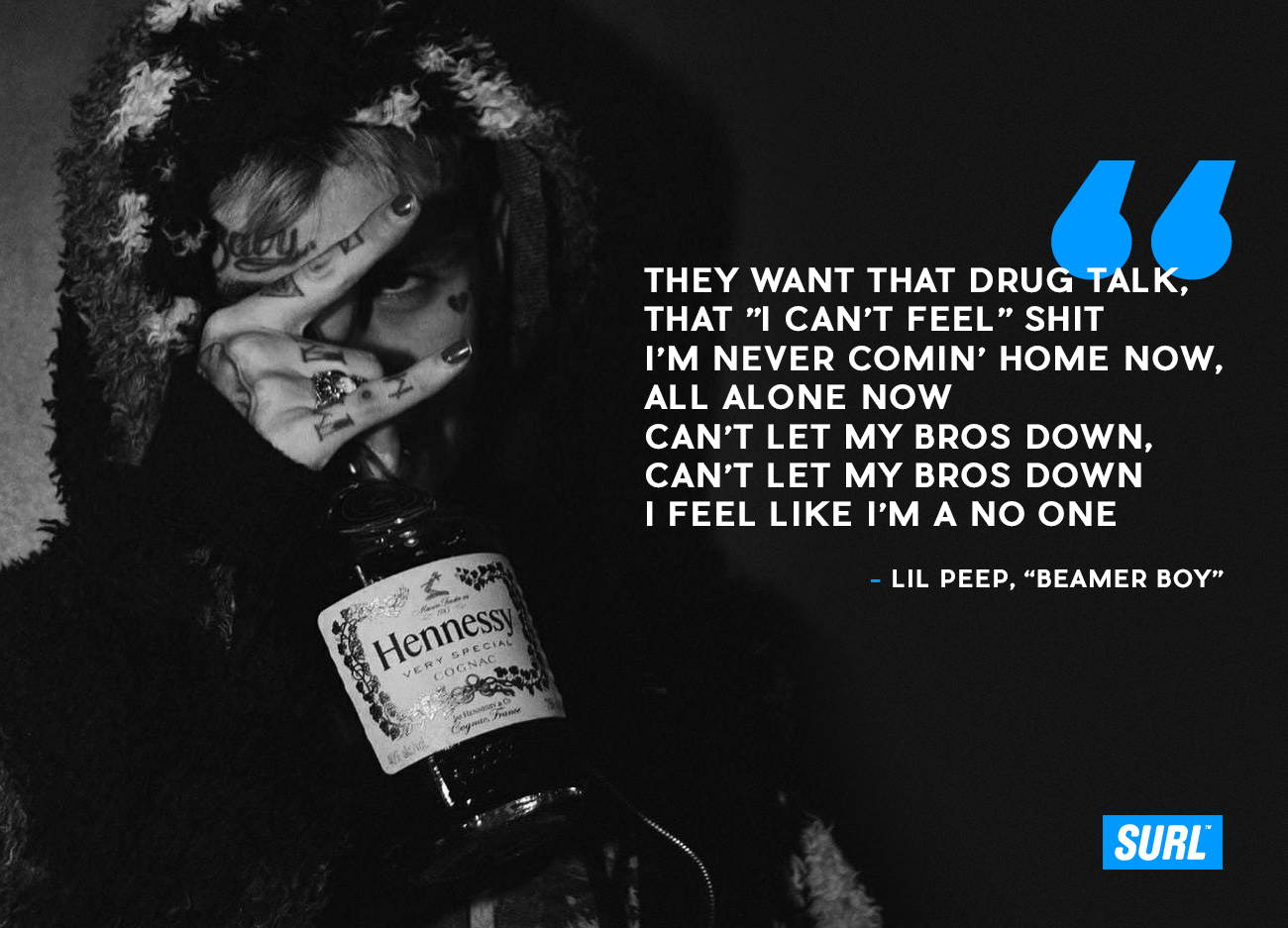

Le personnage plaisait autant qu’il en rebutait certains. Peep, c’était un type svelte, tatoué de la tête aux pieds, les traits durs, un sourire angélique sur un visage émacié, des yeux sombres aussi, qui trahissaient un regard profondément triste. C’était un peu le stéréotype du emo-boy. Ce bonhomme du fond de classe au lycée, celui qui écrit des poèmes sur une existence ratée. La seule différence ici, c’est qu’il ne s’agissait pas d’un personnage. Peep était vraiment malade. Voilà tout le problème.

La pensée commune voudrait voir tous les artistes comme des êtres torturés. Des personnes qui se servent de leurs problèmes pour concevoir leurs ouvrages, pour tirer, finalement, leur création artistique de leur mal-être intérieur. Le fait est que ce n’est pourtant pas le cas de tout le monde. Beaucoup trouvent matière à créer de peu de choses, sans introspection préalable. Pour certains, tout part seulement d’un désir de raconter une histoire, de gagner de l’argent, d’accéder au statut de célébrité et tant d’autres – c’est d’ailleurs ce qu’affirmait ouvertement Lil Uzi Vert à ses débuts. L’image de l’artiste torturé est néanmoins si présente dans l’esprit du public que même le plus commun des artistes pourra se retrouver pris à partie dans un débat houleux sur les raisons forcément complexes qui l’ont amené à consacrer sa vie à l’art.

Comment se dépatouiller de cette situation ? Identifier le mal être de la parade divertissante ? Les solutions sont nombreuses. On peut être honnête et avouer n’être intéressé que par la notoriété et la conception d’une œuvre, ou bien jouer sur le pathos et sortir la carte de la condition sociale comme moteur de puissance artistique. On peut, encore, se plier aux représentations sociétales émises par la pensée commune et jouer de ce « personnage torturé ». Cette dernière éventualité signe l’arrêt de mort de certains artistes, ceux qui souffrent sans feindre : la barrière qui sépare celui qui trouve dans l’art son exutoire et celui qui joue de cette image étant brisée, le public ne sait plus différencier le malade de l’acteur et le vrai du faux. Voir le cas d’Atrocity Exhibition de Danny Brown, où l’on ne sait pas bien s’il faut rire ou s’inquiéter sérieusement des propos de Danny.

Ce jeu théâtral de l’individu torturé est constamment inhibé par l’utilisation virale des réseaux sociaux. La société d’aujourd’hui est fixée dans l’instantané de l’impression ; ses individus sont privés de réel, et presque obsédés par l’image qu’ils renvoient. La notion d’image est ici d’une importance capitale. Le rap étant la musique qui s’est sans doute le mieux imprégnée des nouvelles technologies, et dans un contexte de surconsommation ambiante, il faut constamment montrer que l’on existe pour fidéliser son public. Les artistes se rattachent à des modèles qui fonctionnent. L’émergence de la scène ‘emo-core’ de Floride depuis 2015/16 est due à un usage particulier de la plateforme Soundcloud, érigée comme la nébuleuse des nouveaux talents de la génération 97+. Le schéma est simple : on joue de sa jeunesse et de son excentricité, on publie deux-trois morceaux irrégulièrement et le mystère s’installe, l’audimat est captivé. On publie l’étendard de son succès prochain, on bombarde les réseaux, enchaîne les apparitions, montre son côté subversif, cultive sa différence et la carrière est lancée.

Cette culture de la différence est à double-tranchant ; d’une part l’audimat se tourne vers les artistes qui dénotent d’une certaine forme d’innovation, ce qui participe à l’évolution de la musique contemporaine, d’autre part la complexité qu’a le public à cerner le vrai du faux devient de l’ordre de l’impossible. Les artistes dépressifs s’érigeant comme des modèles de réussite commerciale, beaucoup d’autres empruntent les mêmes pas et embrassent l’utilisation d’une image semblable dans l’espoir de connaître un proche succès. Sauf que c’est bien connu : plus il y a d’éléments identiques plus l’humain se met à douter de la vérité. S’il ne s’agissait encore que de douter de l’authenticité d’un rappeur quelconque à parler d’armes, de meurtres ou de braquages ce ne serait pas si important, seuls les rires et la honte l’attendraient à la fin du voyage. Mais quand il s’agit de douter de la véracité de la dépression, les conséquences sont alors bien plus tragiques. « Y en a qui aimeraient bien avoir l’air, qui n’ont pas l’air du tout« , disait Jacques Brel. Ses mots résonnent tristement aujourd’hui.

Suivi par des millions de gens au travers des réseaux sociaux, certains regardent les artistes avec une admiration proche de l’obsessionnel. Ce phénomène trahit l’attraction particulière qu’a l’individu pour les troubles mentaux, une fascination si grande qu’elle prend parfois le pied sur la raison. Julien Jaubert, alias Shkyd, journaliste, a merveilleusement bien résumé sur Yard la situation : « Pour les fans, il est plus naturel d’avoir passé des années à « réclamer » l’album qui leur était dû, plutôt qu’être inquiet de savoir comment ces artistes allaient pendant ce temps (…) Tout le monde ne mérite pas d’être une star à succès, mais tout le monde mérite d’être respecté et d’obtenir de l’aide si elle est nécessaire. » Le constat est alarmant, assez pour que Xxxtentacion, pas le dernier à troubler les auditeurs, expose un paradoxe pertinent sur la situation dans laquelle se trouvent les artistes dépressifs : « All wanna see me with no pot to piss in / But niggas been excited ‘bout the grave I’m diggin. » Les auditeurs partent du principe que si untel parle ouvertement de ses troubles mentaux, c’est à but thérapeutique. Mais de la même manière qu’ils y portent une attention toute particulière, ils ignorent les appels à l’aide incessants maquillés derrière les notes de piano ou les accords de guitare. Simplement car à défaut de pouvoir tirer le vrai du faux entre le malade et celui qui en joue, ces mêmes appels à l’aide ne sont plus considérés que comme des promotions d’image. Et voilà qui conduit des personnages comme Kid Cudi jusqu’à l’hôpital psychiatrique.

Ce phénomène se voit aussi sur les réseaux sociaux. Alors même que Lil Peep abreuvait Instagram de photos et vidéos de lui en pleine montée de Xanax, la plupart des commentaires se résumaient à de sobres : « When’s the new album dropping ? » Lil Uzi Vert a récemment annoncé vouloir arrêter la consommation de substances illicites depuis le décès de Peep, et au lieu d’être heureux de voir des artistes qui meurent à petit feux se sortir du cercle vicieux qu’est la drogue, les auditeurs se rassemblent autour d’un même constat : « Uzi sans drogue c’est plus UZI. »

Si l’image de l’artiste torturé plaît autant au public c’est parce que la dépression a été banalisée par la société. On parle tant du trouble en lui-même que des solutions d’échappatoires qui s’offrent au sujet malade, au point où l’on confond aisément la simple déprime avec la maladie. La surconsommation de drogues, qui peut être vue comme une anesthésie éphémère des problèmes mentaux du dépressif, connait une apologie sans précédent au travers des modèles musicaux contemporains, et ce malgré le nombre de ces mêmes modèles ayant trouvé ou échappé de peu à la mort sous l’œil omniscient du public, toujours avare de destruction. Pour preuve, rien ne change, les décès s’enchaînent et les mélomanes, qu’ils soient créateurs ou consommateurs, continuent d’ignorer la sonnette d’alarme qui aurait dû être tirée depuis bien trop longtemps. Dans une réalité où l’individu malade ne trouve pas sa place, à défaut de pouvoir se connecter à autrui, il crée son identité de son propre-chef au travers de connections virtuelles. Il met en scène un personnage et devient à la fois l’acteur et le figurant de sa propre vie. Ces connections illusoires lui donnent l’impression d’appartenir à un groupe social qu’il a lui-même rejoint, alors qu’il reste isolé du monde réel – il se perd dans l’environnement qu’il a fondé.

La génération millenials est née et a grandi dans un espace de surconsommation ambiante où l’identité de l’individu se trouve coincée entre l’image qu’il laisse entrevoir et celle qui le représente dans la réalité. C’est une génération à jamais connectée au monde entier, esseulée dès lors qu’elle lève les yeux de son écran. Dans ce rapport abstrait entre réalité et virtuel, la fiction prend une place de choix et devient l’écran opaque qui empêche l’auditeur de distinguer l’artiste malade qui se drogue par nécessité mentale et l’artiste qui dit se droguer pour en jouer. Mais de la même manière qu’une anamorphose ne peut être comprise que par un travail de regard du spectateur, la dépression d’un artiste et les appels à l’aide incessants qui se dévoilent dans sa musique requièrent un travail nécessaire de l’auditeur, pour pouvoir enfin constater à temps le tragique destin qui attend celui qu’il écoute. Lil Peep est mort la semaine dernière, sous l’œil de millions d’individus lambda à travers le monde. Et alors même que cette fortune était plus que prévisible, l’incohérence et l’étonnement ont pris possession des réactions. Il serait sans doute temps d’arrêter d’être seulement les spectateurs, consommateurs et spéculateurs égoïstes d’un mal-être, et de se forcer à prendre conscience que les artistes ne sont pas de simples souffre-douleur. Qu’ils ne sont pas que des écrans vers lesquels l’on se tournerait pour soigner ses propres troubles. « Hip-Hop Saved My Life », chantait Lupe Fiasco – le rap n’a peut-être pas tué Lil Peep, mais il ne l’a certainement pas sauvé.