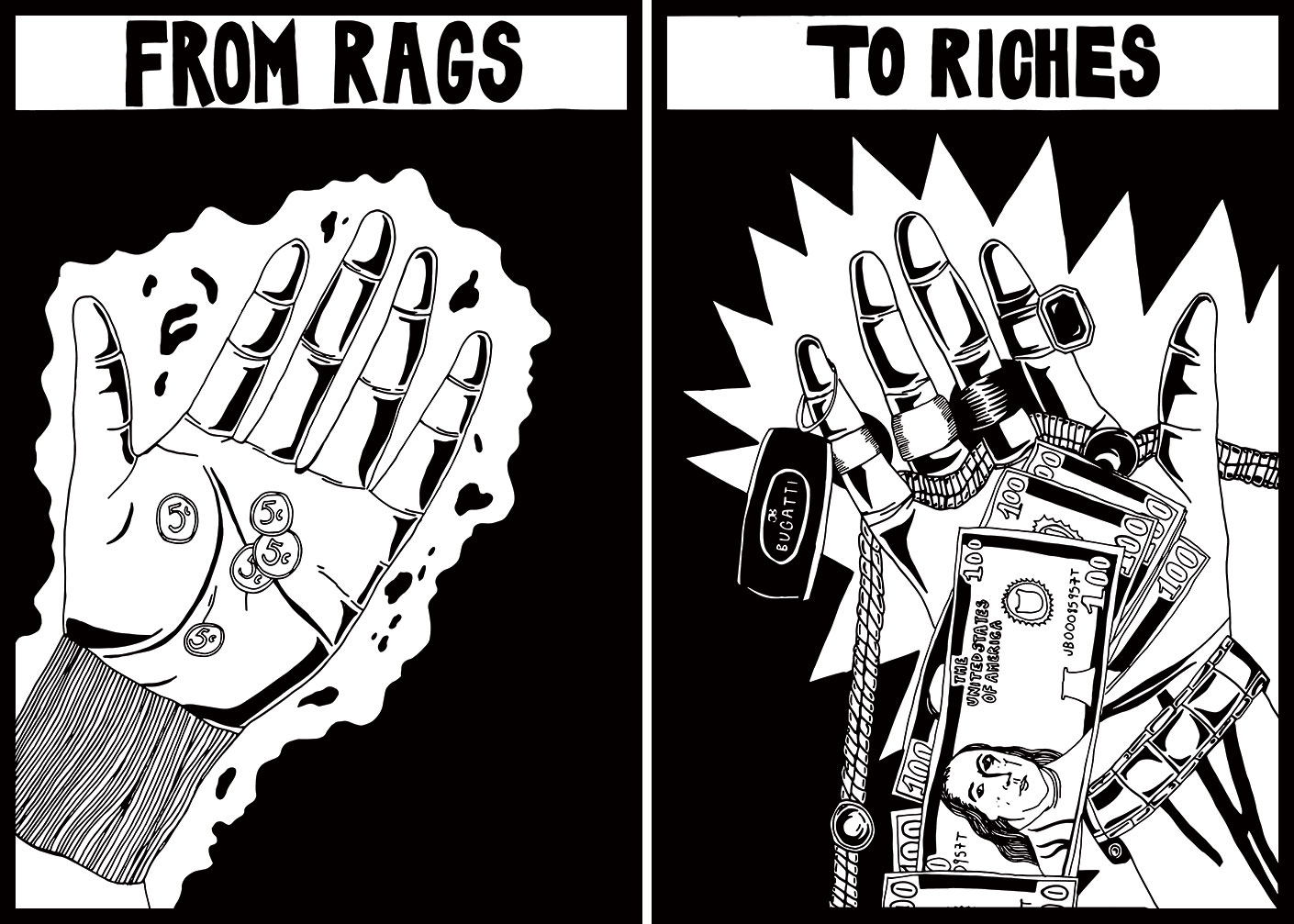

« Madame je n’suis pas riche, je ne suis qu’un pauvre qui a de l’argent », disait Lacrim sur « Gustavo Gaviria », dans R.I.P.R.O. 2. Loin d’être anecdotique, la phase nous rappelle le vrai sens du terme « riche » dans l’inconscient collectif. Le riche, c’est le bourgeois, celui qui cumule richesse bancaire et richesse des manières. Alors celui qui ne possède que la première est honni, il est vu comme un imitateur, il est le « parvenu ». Souvent moqué, ce stéréotype apparaît pourtant de manière splendide chez un personnage devenu incontournable dans le rap français : SCH.

À l’été 2015, dans les colonnes de SURL, Baptiste Biarneix vous parlait d’un espoir naissant du rap français, un espoir assez prometteur pour se voir consacrer tout un portrait. « Flow glacial et avenir radieux : SCH va tout rafler. » Déjà, dans ce papier sur le SCH d’avant-A7, apparaissait cette ligne à-propos des visuels de l’Aubagnais : « La lumière est très forte, le grain pique les yeux, donnant au tout les allures rococo d’un vulgaire filtre Instagram. » Rococo, un terme revenant depuis dès que possible à-propos de l’imagerie SCH. Synonyme de mauvais goût, d’ostentation, d’exubérance. Soit quelque chose collant à merveille à l’idée du parvenu. Un constat qui n’a pas faibli, qu’il s’agisse de ses visuels ou du personnage en général, deux ans et quelques disques de platine plus tard.

De Christian Audigier à Célestin Crevel, de Bel-Ami à Cyril Astruc, littérature et monde réel regorge de ce type de personnages. Souvent moqués, méprisés, leurs manières extravagantes énervent au plus haut point les bourgeois plus anciens. Bien souvent, le parvenu s’est élevé par son sens des affaires ou de la séduction. Voire les deux. Il est une anomalie sociale. Un gosse de basse condition qui a fait dérailler l’ascenseur social, étant parvenu à égaler la richesse des bourgeois sans avoir eu le temps d’acquérir leurs manières. Vu comme arriviste, grossier, sans scrupule, le parvenu aime à étaler sa réussite, quitte à se faire ouvertement ou secrètement négliger. « Un parvenu n’aura jamais l’aisance et la dignité d’un vrai grand seigneur, fût-il chamarré de broderies et de décorations » peut-on lire chez George Sand. Il aime le vulgaire, le rococo, dans son « appartement, de mille écus de loyer, qui regorgeait de toutes les belles choses vulgaires que procure l’argent », tel que l’évoque Balzac.

Le parvenu est une image, un cliché, un stéréotype, réellement un personnage. Et le public aime voir des personnages, aime les incarnations. Le méchant, le gentil, l’homme d’église altruistre, le grand patron sans foi ni loi, le romantique torturé, le beauf, la pétasse précieuse, le séducteur conquérant, le raté, le parvenu. Or, si le cliché moderne du parvenu se rattache facilement au footballeur ou à l’habile vendeur de bagnoles, peu sont ceux capables de l’incarner avec tant de brio et de fierté que Julien Schwarzer, dit SCH.

AVOIR POUR ÊTRE

Chez SCH, l’argent est roi. Mais moins pour la sécurité de ses proches ou les portes matérielles qu’il ouvre, que pour ses portes sociales. Pas tant pour ce qu’il apporte à l’être humain, mais plutôt à l’individu évoluant socialement. D’où la complémentarité entre les deux personnages de Lacrim et SCH. Il singe le bourgeois, veut être vu comme lui, traité comme lui. Être vu comme le bourgeois, en son sens large. Porter des marques de mauvais goût exhibant la fortune de celui qui en enfile le textile. Moschino, D-Squared. Porter des sapes presque inédites dans le rap, de la haute couture, tenter des combinaisons vestimentaires empestant la finesse du foie gras des soirées branchées de la haute, façon after des Césars. S’afficher avec la dégaine d’un enfant de patron d’industrie, dans le grandiose « Booska Favente ». Être traité comme le bourgeois. Ces références aux cadeaux de bienvenue du patron, ce plaisir de se faire servir un repas dans une délicate suite, ce clip du SCH fauché qui s’affichait pourtant au bord d’un hippodrome dans le si prometteur « Massimo ».

Cette exubérance, celle qui génère bien des taquineries sur les réseaux sociaux à chaque sortie de clip, elle fait évidemment sa force. Elle renforce de visuels en visuels l’image néo-bourgeoise qu’il tend à se donner. Là où l’ancien pauvre le plus classique qui soit portera une énorme montre en or, celle d’SCH côtoiera sur son poignet des boutons de manchette des plus élégants. Les deux ont des dégaines de parvenu, mais SCH l’incarne mieux.

LA REVANCHE DU GOSSE DE PROLO

La musique d’SCH offre les clés de compréhension du parvenu, permet de saisir comment les inégalités sociales offrent cette force de conviction, cette envie de grimper les échelons, à des mecs de sa trempe. Le bourgeois installé le trouve vulgaire, choquant, ne supporte pas que cette personne puisse s’arroger le droit de le côtoyer. Les classes moyennes entretiennent avec lui un rapport étrange, entre fascination et critique. Au demeurant, c’est probablement au sein des classes ouvrières que l’on trouvera le plus d’êtres respectueux du parvenu. Celui qui a réussi, celui qui offre un modèle, qui personnifie une trappe, un échappatoire, de la galère au faste et à la considération. Parce qu’SCH ne célèbre pas que sa prospérité, il célèbre son nouveau statut social. Or, cette évidence, ce n’est pas dans les lyrics faisant l’apologie de la vie bourgeoise qu’elle transparaît le plus. Mais a contrario dans les innombrables références à son enfance, et à son cadre familial. Et tout particulièrement à la figure paternelle.

Prenez l’éblouissant « Himalaya », sur son album Anarchie. Derrière une instrumentale massive, pouvant laisser croire qu’SCH s’exerce à un classique egotrip lorsque l’on ne prête pas plus attention que cela aux paroles, se cache un discours social martelé avec une rage des plus intenses. Ce dès la première phase, qui apparaît comme une surpuissante percée à la foreuse dans un mur en béton armé. Le mur qui sépare l’être qu’il aurait du devenir de la prospérité bourgeoise. « Mon père vous a donné sa santé, j’suis là pour l’addition ! J’ai ses quarante ans de charbon dans l’âme. » Ce qui lui permet d’enchaîner par tout un tas de beignes d’une suffocante sincérité : « Le cul sur un mur, l’hiver le printemps, c’était pourrir ou manger le monde sans vergogne » ; « J’ai jamais cru en hier, laisse-moi croire en demain » ; « Autour de moi y’a que des gens qui veulent s’en sortir, des mères qui veulent s’assoupir » ; « Pauvreté, misère sociale, fiston pète un fusible. Ton père peut pas s’racheter un foie, il doit déjà payer tes études ». Un vécu du prolo revanchard qui atteint son paroxysme sur « La nuit« , ce somptueux hommage à son père qui s’est tué à la tâche. Ce père dont la toux grasse pouvait réveiller tout Aubagne, lui qui voyait chaque matin le 4×4 du voisin garé dans l’allée, alors qu’il partait au charbon, echo douloureux à ses « rêves noyés dans un demi ». Ce père dont SCH a annoncé le décès en plein Planète Rap, quelques heures seulement après qu’il se soit éteint à l’hôpital où il était en réanimation depuis de nombreux mois. Ce père qu’il n’avait pas vu depuis six ans, avec qui il avait recréé des liens au moment d’écrire Deo Favente et qui n’aura jamais écouté le morceau que son fils lui a dédié.

Ce rapport à l’argent, à la misère, à l’élévation, à la revanche est omniprésent dans la musique du gars d’Aubagne. D’autant plus que son écriture est cinématographique. Alors forcément, les textes où il se pare des habits d’une figure du grand-banditisme éblouissent plus que les autres. Mais parler du gamin qu’il était, des sacrifices qu’il a dû faire pour en arriver là (à commencer par celui de ses anciens amis, qu’il évoque régulièrement), est essentiel pour lui. C’est même l’un des traits de caractères principaux de sa musique. « Comme si » en étant un parfait exemple.

« On n’a pas grandi avec une cuillère d’argent dans le cul, fils de pute »

C’est dans tout cela que se trouve toute la beauté du personnage SCH, l’embellissement de l’image du parvenu. La face cachée du personnage grossier, la face souffrante.

Puis, il n’est pas de ces anciens pauvres qui renient leurs origines, qui les cachent, qui en ont honte. Bien au contraire, il est un fils d’ouvrier assumé qui veut être vu comme un bourgeois d’origine prolétaire. Il veut – consciemment ou pas – que chacun de ceux qui traitent avec lui sachent qu’il n’est pas un minable arriviste se fondant dans un nouveau moule, mais un nouveau bourgeois fier dont la rage de l’héritage ouvrier ne quittera jamais le visage. Et puis qu’importe s’ils méprisent ses origines, tant qu’ils lèchent ses bottes cloutées. Julien Schwarzer est un pied-de-nez social, un mec capable d’écrire un texte revanchard sur ceux qui exploitaient son père, posé dans un peignoir de velours au milieu du même salon dans lequel vivaient jadis ces patrons. Il est un faisceau lumineux qui éclaire, permet de saisir quelle rage anime le parvenu, cet être souvent méprisé à qui l’on ne prête pas plus de profondeur que cela. Un traumatisé de la galère, un sublime dalleux, un être fier qui venge son père à chaque cuillerée d’oeufs de caille qu’il ingurgite. Un parvenu magnifique.